臺中:2021年亞洲藝術雙年展「未至之城」

By Christopher Whitfield

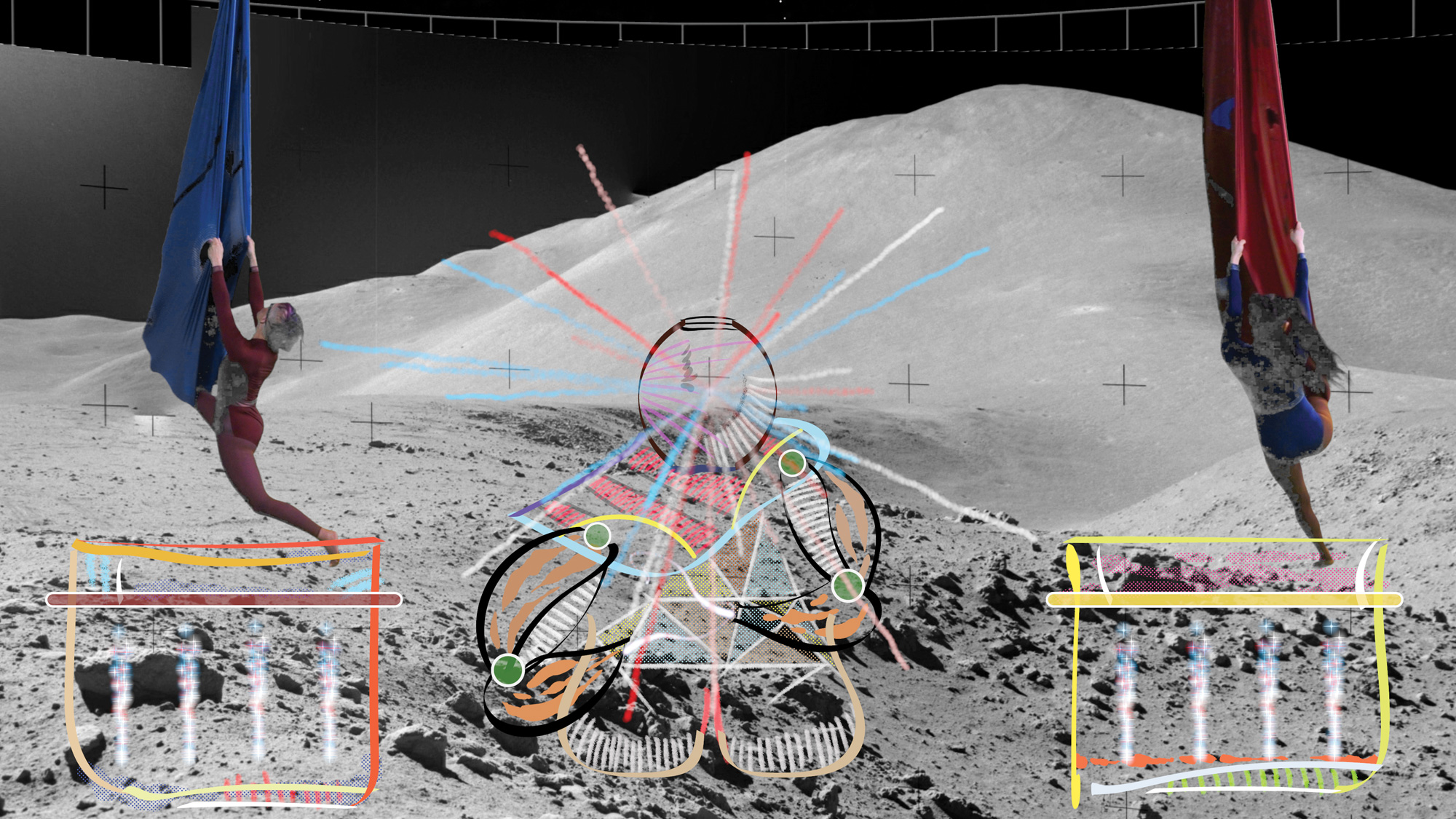

Installation view of BANG & LEE’s The Place That Has No Name, 2021, three-channel video with stereo sound system, wall text, drawing, 3D animation, 3D printed ceramic sculpture, and round table, dimensions variable, at "Phantasmapolis," National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 2021

在建築師王大閎的小說《未至之城》(2013年)中,薩堤爾在一艘名為梅杜莎的飛船上追逐著精靈,穿過了宴會廳中的掛毯;年輕王子和他的導師一邊品嚐鵝肝醬,一邊遊覽著太陽帝國。本著台灣現代主義先驅王大閎的精神,2021年亞洲藝術雙年展在國立台灣美術館中舉行,主題為 「未至之城」。展覽透過建築和科幻小說兩者來回顧過去,並為未來規劃新的方向。然而,展覽不僅僅是在模仿悠久歷史刻下的痕跡;總策展人高森信男與由侯昱寬、Tessa Maria Guazon、Anushka Rajendran和Thanavi Chotpradit組成的策展團隊合作,在展覽中記錄了社會進步與危機兩者對環境的各種影響,並催促觀眾對迫在眉睫的未來進行反思。

在「未至之城」的展廳中,策展人以建築學歷史作為創新與幻想的基礎,收集記錄了中華民國於1970年代參與日本萬國博覽會的資料。雖然歷史上的多個世博會為各國提供了一個能夠誇耀自己宏偉建築的平台,但對中華民國來說,日本萬國博覽會曾是至少20年內,中華民國能夠在全球舞台上展示自我形象的最後機會。這次展覽亦包括台灣戰後建築師陳邁於「中華民國館」國際競圖時落選的粗野主義建築圖面。這失敗的設計與藝術家席德進在雙年展上提出並最終獲選的寶塔式設計形成絕大的對比。在這些70年代留下的遺物中,陳邁偏離傳統的建築圖面提醒我們任何歷史關口的基礎都建基於人們對未來持有的不同看法。

日本萬國博覽的象徵《太陽之塔》(1970年),是藝術家岡本太郎設計的一座建築,至今仍矗立於大阪。然而,在另一位藝術家木村恒久的作品《Brave Scolding》(1970年)中,他描繪了此建築爆炸的情景,其標誌性的鳥形臉上更加露出了明顯的痛苦表情。為了抗議國家將未來的野心修飾成奢華的大事,《Brave Scolding》從國家手中奪取對這件前衛藝術作的控制權,即使這意味著紀念碑(象徵性的)毀滅。在 「未至之城」的背景下,這坍塌的塔樓多次為其他作品作了鋪墊。雙年展中的大部分作品都皆用了公開的影像,將類似帶有警示性的場景拼湊在一起,以便我們一起審視共同的未來。Mark Salvatus在他的跨頻道錄像作品《Human Conditioned》(2017年– )中,挪用了在谷歌地圖上收集的圖像,並將它們重新拼接成一個蜿蜒的旅程,穿越一個荒蕪的、近似地球的世界。在那裡,來回運動的攝像機捕捉到的人類主體只有腿和腳,我們似乎正在逐漸消失在一個荒涼的未來的地平線上,在被遺忘之前在沙地上留下最後一個腳印。這種暗淡的氛圍也能在韓國雙人組合Bang & Lee(Bang Jayoung和Lee Yunjun)的裝置作品《The Place That Has No Name》(2021年)中被感受到。這件作品透過流行的第一人稱射擊遊戲中的非實體性目光把觀眾傳送在一片乾旱的荒地上。那種稍微發狂而熟悉的鏡頭動靜帶有暴力感,彷彿在暗示槍支隨時可能爆炸。荒廢了的糧倉、棚屋和加油站是孤獨的配角,安靜地反映一個漫長而空虛的未來。

Installation view of LE GIANG’s Vestige of the Land, 2017, plaster, iron, 230 × 430 × 480 cm, at "Phantasmapolis," National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung, 2021-22. Courtesy the National Taiwan Museum of Fine Arts.

未來的建築充滿著「廢墟」,這是本次雙年展中許多作品都參考到的一項主題。Lim Sokchanlina的攝影作品《Wrapped Future II》(2018),記錄了柬埔寨首都金邊不顧後果的城市發展。藝術家將多片波紋鐵板置於柬埔寨的景觀中,利用從過去的城市建築中搶救出來的殘餘物來抵抗險惡而迫在眉睫的未來。同樣,在《Vestige of a Land》(2017年)中,藝術家Lê Giang為越南北部的傳統亭子建造了詭異的紀念碑。帶著對未來的憂慮,她那些白濛濛的複製品就像各種化石的石膏模型一樣,永久地保存了亭子的特點和衰敗的程度。

在雙年展的另一方,一種期待激發了人們對危機的幻想。與展覽房間同樣大小的裝置《Escape Route》(2021)中,藝術家劉玗和吳思嶔邀請觀眾進入「上帝的等候室」,裡面柳葉狀的路燈點綴著奢華的翡翠色掛毯。多個末日預言在兩個屏幕上播放,而喇叭傳出的倒計時亦漸漸變得越來越大聲,令人眩暈。當煙霧湧入房間時,一個柔和的聲音向聚集在一起的觀眾對話,溫柔地提醒他們為何聚集在這個空間。那溫柔的聲線堅稱觀眾們為一家人,是走向新視野的旅行者,因愛而團結。這部作品不僅暗示了我們每天都要面對的倒計時,如新冠病毒感染人數的飆升、或數量逐步增加的轟炸島嶼的戰機,更喚起了我們面臨未來困境時要運用到的想像力。

雙年展中的許多作品對我們在未來主義思維中所依賴的美學元素提出質疑,從而重塑我們對未來的觀念。展覽堅決反對流行文化所刻畫的陰沈、超科技的、數碼龐克的亞洲未來。沿着美術館北側走廊步行,觀眾會發現窗戶上掛著一個複古的富士膠片標誌。李勇志的窗簾作品彷彿讓時間倒流。霓虹燈廣告牌是流行的未來主義的主打,但乾淨的陽光穿過作品,抹去了一切關於大都市世界末日的暗示。同樣地,何昆霖的電影《2092: Tale of Moon Trip》(2021年)透過他創造的遙遠月球社會的另類知識和各種神話重塑了西方對太空探索的觀念。藝術家記錄這些定居者的藝術、他們的鬥爭和同性戀社會結構,以兒童般的筆觸重繪了月亮的表面。他天真的塗鴉記錄了尚未到來的一代人的勝利,完全脫離了地球上的過去,這在一個倡導將未來的自主權交給後代的展覽中十分貼題。

HE KUNLIN, 2092: Tale of Moon Trip, 2021, still from 4K video: 43 min 30 sec. Courtesy the artist.

關注代際關係的作品最能說明我們的前進方向。藝術家Catalina Africa與她的女兒Arjuana合作,在《A View from the Womb (Remix)》(2018–19年)中對她自己早期的作品進行了混合,用生動的色彩渲染了一系列的「傳送門」——塔邦洞洞口、一匹綠色屏幕布、一扇門。但這次,她將鑰匙交給了年輕的後代。同樣地象徵著跨代的責任轉移, 林書楷從他父親在台南建造的模具廠中取出工業副產品,並將它們仔細地納入自己設計的一個虛構城市。畫廊的地板上堆滿了微型的塔樓、住宅和其他建築,各個形狀由他父親的遺物組成。他沈湎於過去和未來不可逆轉的糾纏中,即使我們接受新的存在方式,我們難免還是會為後代留下遺物。

回到展覽一開始,另一場類似的旅程預示著一個悲慘的結局。荻野茂二的默片《A Day After a Hundred Years》(1933年)中,藝術家在一個世紀後的未來復活了。他乘坐著開往火星的穿梭機時,穿梭機爆炸了,他最終被幽靈般的自己所拖累。王大閎的《幻城》中的王子,同樣地一邊坐在書房里大快朵頤、一邊為如何最好地實現對未來的承諾而苦惱,但他的飛船已然飛向星際。在「未至之城」中,這些聚集在一起的藝術家堅持他們的主張:這艘船能夠帶著過去的精神,抵達未來的目的地。