新德里:與Sohrab Hura對談

By Pamela Wong

SIDDHESH GAUTAM, Stand with Farmers, 2021, digital art, 10.16 × 12.7 cm. Courtesy the artist.

藝術家Sohrab Hura的作品處於錄像、攝影、聲音、文本的交界點。透過形式上的實驗,他的作品質疑一個不斷變化的世界以及他自己在其中的位置。在這次採訪中,他講述了2021年感動了新德里的想法和事件。

今年新德里的藝術圈發生了什麼?

第二波疫情相當具有破壞性。對許多藝術家、攝影師、作家以及自由職業者來說,這是一個艱難的時期,所以新德里多了很多資助和援助團體。很多藝術家正在搬出德里,搬到山區或海邊。人們想過更健康的生活,他們正轉移到更安靜的地方。藝術家Malini Kochupillai製作了《Khirkee Voice》,這是德里一個小城鎮的當地報紙,她已經搬到了山上,幫助那裡的社區養殖蜜蜂。

我們經歷了一個階段,幾乎每天都會聽到我們認識的人死去。我們經歷了無助感,知道我們被拋棄了,而社交媒體是讓我們與世界保持聯繫的唯一途徑。那是一個高度緊張且脆弱的狀態。

今天沒有所謂的德里景象,因為人們已經主要在網上活動了。例如,加爾各答的畫廊Experimenter,今年在網上舉行他們的Curator Hub。 Khoj在過去的幾年裡創建的援助小組,也移到網上去了。很多合作正在印度各地發生,新的泛印度群體正在網上形成。有一個由女性攝影師組成的群體,叫「Eight Thirty」,六個月前剛剛成立,她們在線下並不都互相認識。這些是我看到的正在出現的新的關係和生態。

今年人們在討論什麼?

人們不僅要應對疫情,還要應對政府,所以重大的事件發生在社會空間而不是藝術空間。我們正在進行歷史上最大的農民抗議活動。黑命貴運動後,圍繞種姓和印度本身的特權觀念的對話也在復蘇。種姓問題在很長一段時間內沒有被完全承認。我們有許多不同的階級,從多年來的特權和剝削中受益。甚至藝術本身也來自種姓、階級、地區、城市和語言的特權。人們正在質疑藝術空間中這些和階級有關的這些元素,很多東西正在變化。

圍繞農民的抗議而創作的藝術家,目前還沒有被真正納入這個正式的藝術系統。在過去的一年裡,出現了很多年輕的聲音,例如像Siddhesh Gautam(@bakeryprasad)這樣的平面設計師,還有Rahee Punyashloka (@artedkar),賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學(Jawaharlal Nehru University)的學生,那裡是抗議活動的中心。

他們正緊守自己的崗位,藝術圈卻保持相對寧靜,因為作為一個正式的結構,他們有太多的風險和利害關係。但對我來說,藝術世界和現實生活之間沒有區別,這才是去年的亮點。因為疫情和政治氣候,屏障已經被打破,除了回應這種緊迫性,別無選擇。

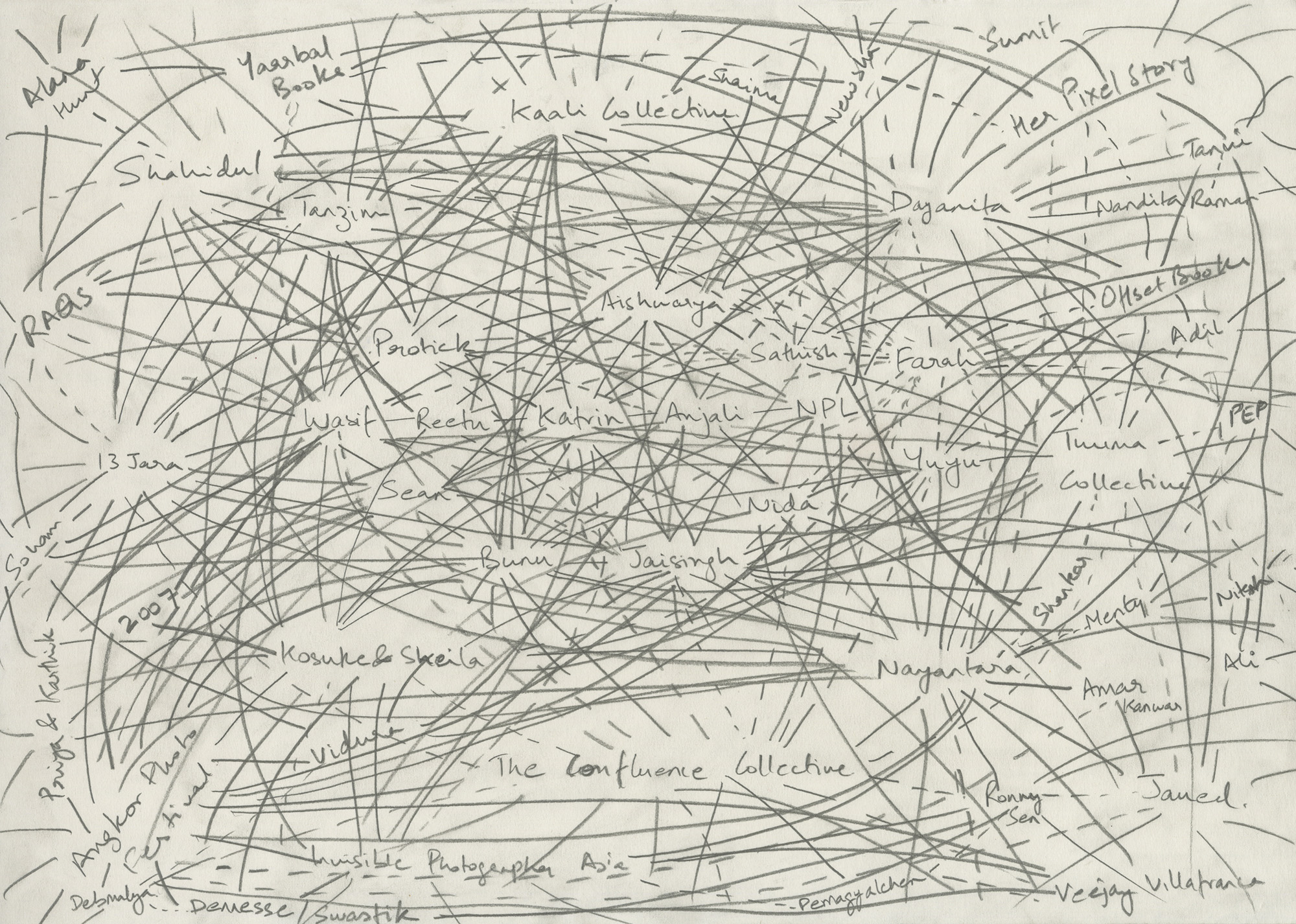

SOHRAB HURA’s map of interconnectedness for "Growing Like a Tree," Ishara Art Foundation, Dubai, 2021. Courtesy the artist.

你在迪拜Ishara基金會策劃的展覽「Growing Like A Tree」是如何形成的?

當我第一次審視南亞的視覺歷史時,對我來說最重要的是問,「什麼是南亞?」我甚至不知道作為印度人意味著什麼,因為我的母親來自達卡,我的父親來自拉合爾,所以我自己的歷史一直卡在這兩個大歷史的中間。我非常清楚,圖像製作的歷史在某種程度上都是由白人老頭主導的,籌備展覽前我已經質疑了一段時間了。我也只能在迪拜質疑這些地理邊界的想法,因為在印度做這件事更複雜,因為我們生活在圍繞印度、巴基斯坦和孟加拉國政治的這麼多噪音中。這個展覽是關於解除歷史,而不是修復另一個歷史。

展覽的續篇「Static In The Air 」於9月開幕。它與第一個展覽有什麼不同?

與其擴展展覽,為什麼不在我們已經有的這些想法的基礎上更進一步?我記得作為一個孩子,我喜歡轉動收音機的旋鈕,聽空氣中的靜電。就像轉動旋鈕的行為一樣,我們在六天內每天都帶來了轉變。我們最後把藝術家們拉到一起,談論作為展覽中心的事情和想法。例如,在第一天,Jaisingh Nageswaran的作品,著眼於種姓鬥爭的歷史,漸漸消失了;來自克什米爾的年輕攝影師Zainab,溜進了Jaisingh的空間,在較年長的集群。

SOHRAB HURA, Untitled I, 2020, subwoofer, water, gaffer tape, hose, monopod/tripod, sound, submersible water pump, glass, camera, and bucket, dimensions variable. Courtesy the artist and Experimenter, Kolkata.

你的個展「Spill」去年也從Experimenter巡迴至阿姆斯特丹Huis Marseille美術館。在這個展覽中,你在思考些什麼?

攝影這一媒介有種需要固定或表達某些事物的負擔。對我來說,「Spill」是關於在我自己和外部世界之間跳動的過程,以及我與攝影的關係。展覽中的一個無題的聲音裝置中有一個水桶,我製作了每秒一幀的聲音頻率,形成音調,紀錄在螢幕上。我玩弄著音調的變化,於是水在螢幕中看起來時而上升、時而下降。但在現實世界,水從水桶中溢出。我試圖透過這個裝置質疑我們如何把螢幕中的一切視為現實。桶,對我來說,是攝影和圖像;而濺出的水是位於媒介之外的迴聲和聯繫。

你對未來的看法如何?

這幾年我的想法比以前實際,我時刻檢討現實情況,只希望身邊的人能過得好。給我帶來希望的是學生們。能夠看到社會上湧現的大量反抗,這是一個了不起的時刻。越來越多的人正在看穿那些虛假的承諾。