新加坡:厚重的停頓間

By Louis Ho

Installation view of "Baroque Archipelago" at Mizuma Gallery, Singapore, 2021. Photo by Wong Jing Wei. Courtesy Mizuma Gallery, Tokyo/Singapore/New York.

在2020年無精打采地走了幾個月之後,由於受到Covid-19斷路器般的影響、經濟不景氣、以及最近一些機構和空間的損失,牛年為新加坡原本疲憊的視覺藝術界帶來了巨大的衝擊。第九屆新加坡藝術週(1/22-30),與全國范圍內的疫苗接種計劃的啟動相吻合,展開了一系列的展覽和活動。亮點包括由藝術家Jason Lim策劃的「Singapore Ceramics Now」(1/20-2/13),該展覽將名義上的媒介與聲音、裝置和表演性聯繫在一起;由動態圖像實驗小組(Moving Picture Experiment Group,MPEG)在DECK舉辦的「ON/OFF/SCREEN」(1/21-2/18),擴大了動態圖像的可能性;以及在Mizuma Gallery的「Baroque Archipelago」(1/22-3/7),策展人Tan Siuli將時尚和美術的語法並置,這是一條越來越明顯的軌跡。

這些展覽的突出之處在於,它們以其有限的、有分寸的方式,拓展了藝術和展覽製作的既定參數。當我們在21世紀的生活中所期待的太多東西被無情地挫敗時,沒有理由讓藝術和展覽繼續按照規定的規則進行。如果可以從這場疫症所帶來的手忙腳亂和說教中總結出一個基本的教訓,那就是:這是一個讓我們跳出盒子思考的機會、一個探索「看、做和組織」的替代模式的機會。7月,在經歷了三十年的時間後,電力站(The Substation)搬出了它在亞美尼亞街的家,它的命運似乎在陰霾中帶來了新開始的希望。3月,機構被新加坡國家藝術委員會(NAC)震驚地告知不會繼續存在,藝術界的成員團結起來,為其延續而提出建議,結果成立了由新董事會領導的電力站 2.0。堅守一個受人喜愛的地方實體的集體努力表明,基層藝術的自我組織是完全可能的——哪怕是在新加坡,這樣的活動幾乎是不存在的。

Installation view of ALYSHA RAHMAT SHAH’s The Asli and Bunian of Tangkak, 2021, mixed-media installation, dimensions variable, at "Between the Living and the Archive," Singapore, 2021. Courtesy Syaheedah Iskandar and Fajrina Razak.

在1月的藝術週之外,試圖重新想像策展實踐的限制的展覽還包括我在Yeo Workshop舉辦的兩部分展覽,「only losers left alive (love songs for the end of the world)」(7/10-31,8/7-29)。這個項目是一個按情緒策劃的實驗,它的視覺氛圍主要來自反烏托邦和後末日的科幻小說。展覽的空間在聲音上以配樂為標誌,其設置是對各種電影的元文本參考,包括Chris Marker的《La Jetée》(1962年)和Terry Gilliam的《Brazil》(1985年)。 STPI的「On Time」(9/25-10/24)展出了四位本地藝術家的作品,包括Ian Woo和Adeline Kueh。在那裡,客席策展人Marc Gloede有說服力地談到需要回歸「空間工藝」,考慮物體和展覽空間的美學界面,展覽結果是一個幾乎是催眠式的極簡主義展示。早些時候,「Between the Living and the Archive」(3/9-28),一個在Gillman Barracks的快閃式展覽,在主題和人際層面上考察了沉默。活著的文化和制度化的話語之間持續存在的沉默的想法反映了對話的動態,聯合策展人Fajrina Razak和Syaheedah Iskandar承認,「傾聽(和觀看)的方式比提煉答案更加關鍵」。

當然,還有NFT的崛起,隨著數字藝術家Beeple的一幅拼貼畫在3月的拍賣會上拍出6930萬美元的價格,NFT飆升到了投機炒作的高潮。新加坡也未能倖免於海嘯的影響。數字藝術在區塊鏈技術和強制社會距離的雙引擎驅動下,獲得了新的突出地位。首屆Julius Baer Next Generation Art Prize專門針對數字影像,面向整個東南亞的藝術家,本地電影製片人Mark Chua和Lam Li Shuen獲得了移動影像類的最高榮譽,藝術家和攝影師Robert Zhao獲得了靜態圖像類的第二名。一個名為「Right Click + Save」(11/7-14)的加密藝術(crypto art)展在Le Freeport舉行,展出了包括Beeple在內的眾多國際名家。塗鴉藝術家Speak Cryptic因成為第一個在NFT空間出售作品的新加坡人而成為新聞,而其他人,如抽像畫家Wyn-Lyn Tan,接受了數字格式和人工智能作為擴展其視覺語言的手段。

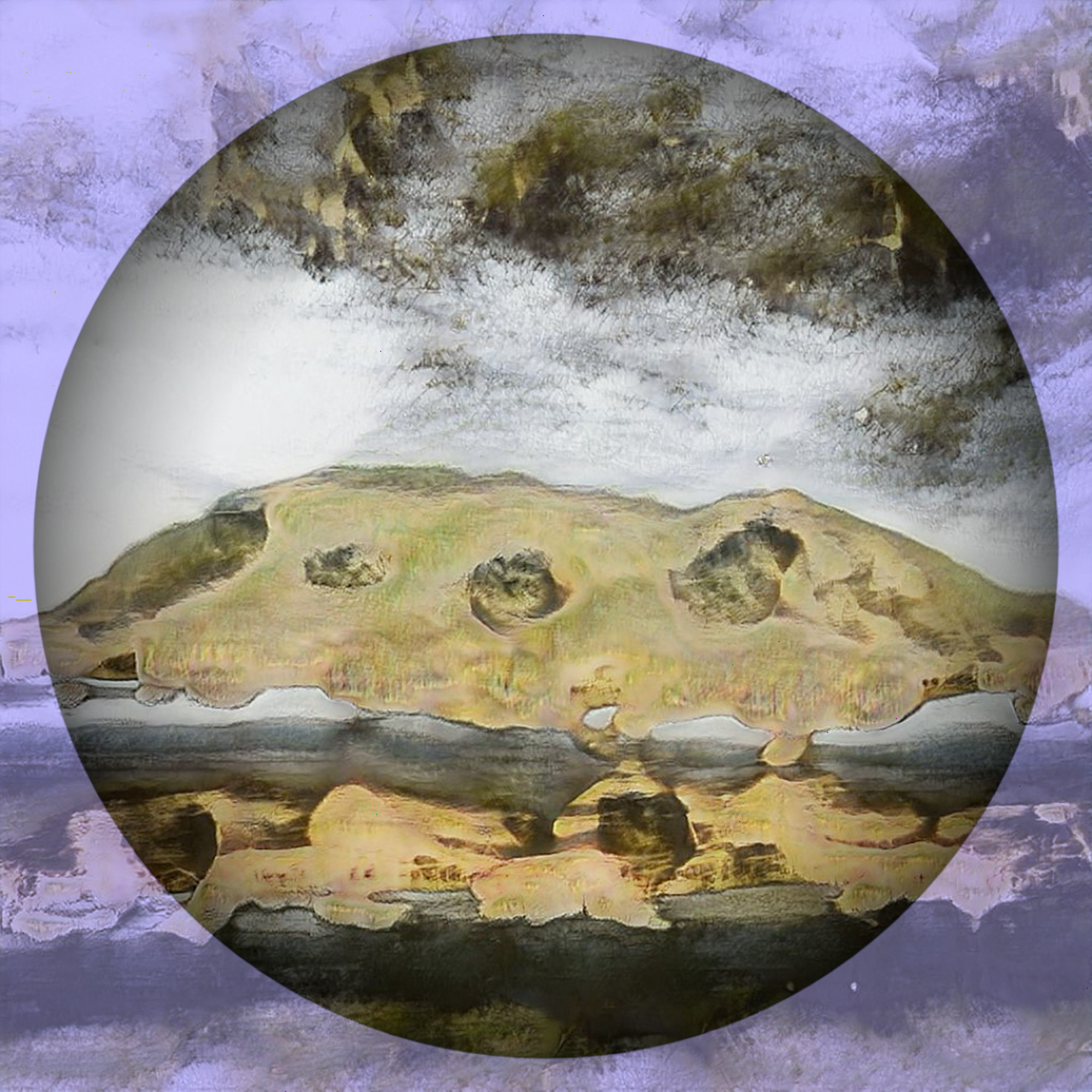

WYN-LYN TAN, Morphing Mountains III, 2021, video and NFT: 45 sec. Courtesy the artist.

與區塊鏈的烏托邦式的承諾不同,Tina Rivers Ryan最近在ArtReview上發表的社論指出,「在理論和實踐中,技術不是中立的,代碼不是法律,去中心化不是內在的民主」。今年開始的謹慎樂觀的前景並沒有持續。疫苗接種計劃未能阻止隨後在9月出現的新感染病例的上升,這導致了一個持續了近兩個月的「穩定階段」。隨後,與各國進行疫苗接種旅行線路安排的消息所帶來的好心情,又被omicron變種病毒的出現所打消。這種搖擺不定的狀態也許能概括當下的心情,無論是對新加坡還是對其視覺藝術生態而言。無論目前採取什麼小措施,從策展實驗到數字藝術製作,再到免於檢疫的旅行,未來的形狀仍然是一個問號,而現在,是一個厚重而漫長的停頓,我們在其中熱切地祈禱。

.jpg)