中文

香港美術館的明天:回顧九十年代

亞洲藝術文獻庫(Asia Art Archive)研究員翁子健整理並撰寫前言;《亞太藝術》編輯Pamela Wong翻譯

前言

翁子健

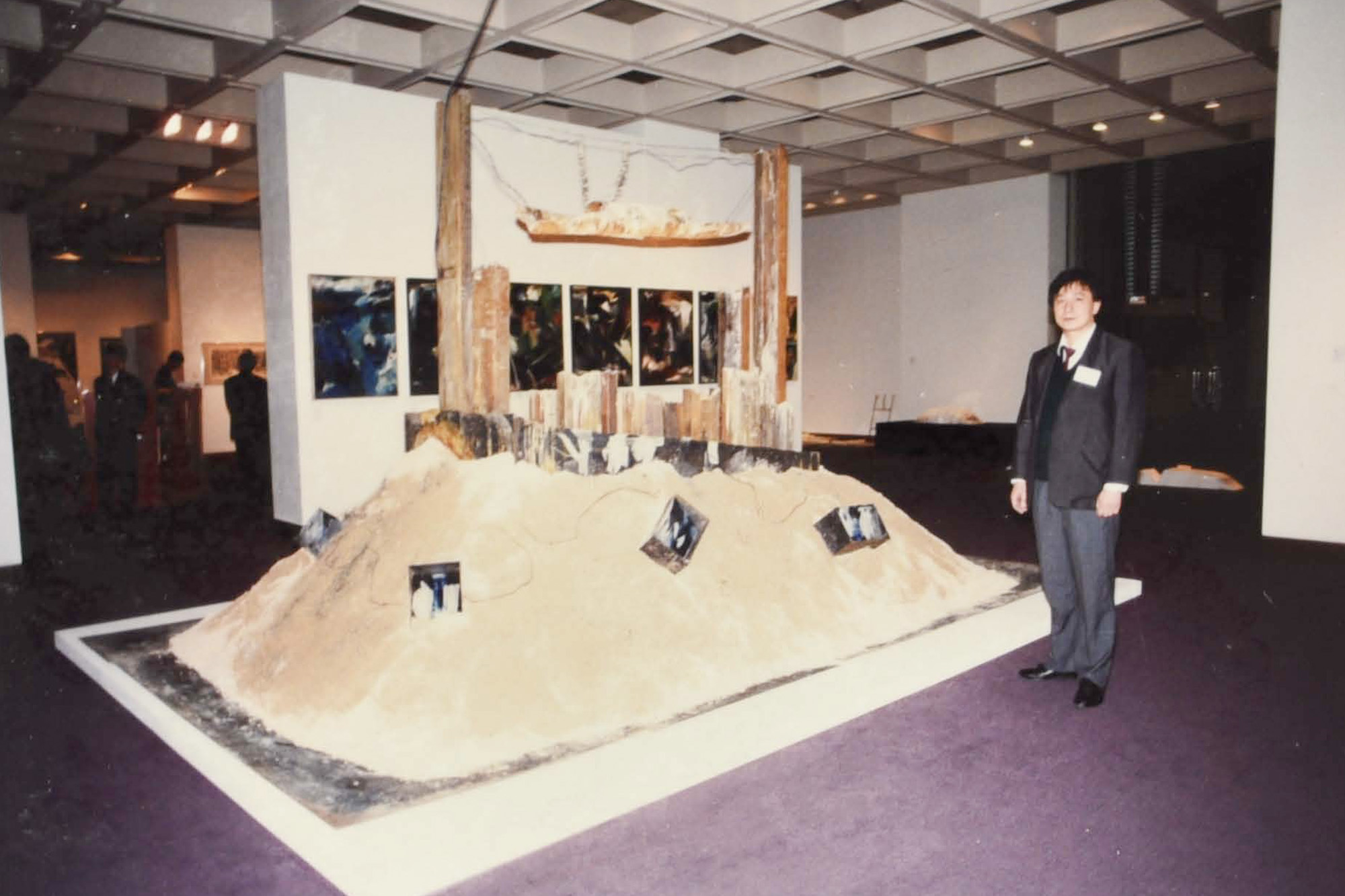

1991年12月,當時香港主要的獨立藝術雜誌《越界》發表了一份由22位香港藝術家和評論家撰寫並署名的聲明,表達了他們對公共藝術機構支持不足的不滿。這些創意人和藝術工作者大多生於四十年代末至六十年代初,雖然規模很小,但他們是香港當時充滿活力的藝術界中最前衛的核心成員。他們的失望源於展覽「Too French」,即1991年11月16日至1992年2月19日在尖沙咀的香港藝術館新館舉辦的開幕展。這場展覽是與巴黎的卡地亞基金會合作舉辦的,與香港藝術幾乎沒有半點關係。

這份聲明和隨後由香港藝術家組織的一系列討論可能促使了香港藝術館(當時由館長曾柱昭掌舵)策劃了「城市變奏:香港藝術家西方媒介近作展」(1992年)作為香港藝術館的第二個展覽。「城市變奏」展出49位本地藝術家不同風格和媒介的作品,為許多年輕的藝術家創造了在一間當代藝術館展出的機會,儘管這場展覽後來因為缺乏明確的策展方向和討論框架而受到批評。評論家Nigel Cameron也對展覽標題中強調的「西方媒介」持懷疑態度。「我無法理解到底陶土作品哪一部分代表了『西方』,以至於它們能夠參加這場『西方媒介』的展覽——但也許這並不重要。」(注一)

除了這份聲明,《越界》還刊登了藝術家兼設計師蕭競聰以及評論家兼策展人何慶基(筆名甘甘)所撰寫的兩篇文章,前者追溯了博物館的發展史並討論了機構的功能,後者則探討香港文化政策中的偏見。這些文字體現了藝術家們在九十年代對博物館實踐和文化決策的強烈參與。

注一:Cameron, Nigel. 「Young stars show their artistic integrity」《南華早報》1992年4月18日, 第23頁.

一羣藝術家的聲明

新的藝術館已經開幕,明年四月香港視覺藝術中心亦相繼落成,日前文康廣播司蘇耀祖先生宣稱會重新检討香港視藝政策。這一連串發展封香港視藝將有一定影響,有見及此,香港視藝工作者已組織了一個「視藝論壇』,針對香港政府現時對視藝發展的方針作了一連串的討論,現把討論扼要列出,希望政府及藝術館作政策檢討時,能對以下意見關注及作出回應。

政府近年致力建設文化設施,但往往只見大型设施卻沒有明顯的跟進計劃,來配合本地視覺藝術發展的需要,更無計劃從基層開始,整體地來發展本土文化的政策,我們不願政府再繼續這種與現行藝術發展脫節、華而不實的文化取向。

(一)我們需要一所獨立的「香港現代藝術館」(注二),現在每年耗資四千萬港元的新藝術館,實質上主要是以保存古物爲主的博物館,香港藝術只佔該館少於五分之一的人力、空間及資源,其餘大部份是用於古物收藏。若政府重視香港作爲一個國際性的現代化都市,重視推動本土視藝的發展,政府應重新反省文化取向上的偏差,從速改善。

(二)我們不想見到市政局及區域市政局壟斷視藝文化發展的局面。政府應主動鼓勵及發動私人團體參與及發展視藝事務(注三)。另一方面,亦應成立視藝發展基金,支持香港視藝發展多元化(注四),及其自由、開放氣候。

(三)公共文化機構必要提高其運作的透明度專業性,增加諮詢及受監察渠道,尤其在策劃大型展覽或比賽、推介委約創作(commission)、收藏作品時,應主動向公眾交代資源運作準則及選拔方法。由於當代視藝發展日新月異,现代藝術部份的顧問團要有足夠的代表性及內部平衡性须適時更換。

(四)香港視藝發展有年,卻缺乏一個有系統的紀錄,我們建議有關機構要對香港過往藝術發展作全面、深入及有系统的资料整理,同時成立一個香港藝術家资料库及幻燈片資料中心。

(五)提高香港藝術家交流及發表作品機會,爲矯正過往過份集中發展某類型藝術的政策,我們提議多類型之個展、聯展及專題展覽。

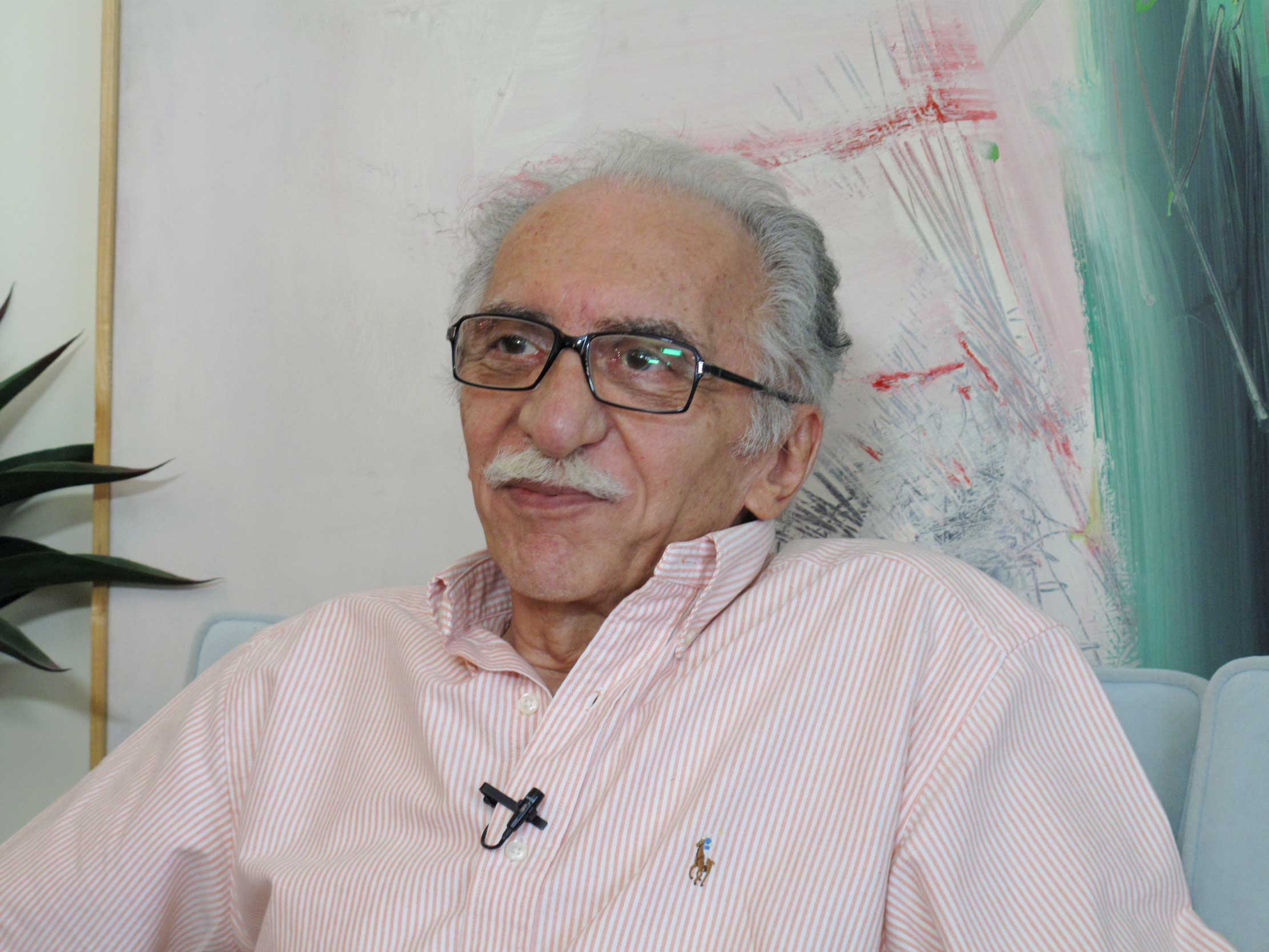

草擬人:蔡仞姿、陳育強、韓偉康、何慶基。

「視藝論壇」參與者:蔡仞姿、韓偉康、陳育强、何慶基、何兆基、楊秀卓、鄧榮之、馮美華、鲍藹倫、萧競聰、郭恩慈、王和璧、王純杰、江啟明、唐景森、劉欽棟、麥顯揚、李惠嫻、劉健威、David Clark、Mathew Turner、馮敏兒

注二:一個獨立的香港现代藝術館可另建新址,或用網絡形式組合,把香港藝術館的香港藝術部份,聯合將落成的視覺藝術中心及各區域大會堂的有關設施,集中資源,獨立爲發展香港藝術而服務。

注三:把「支持公共藝術發展」作爲免税项目之一,歐美國家早已行之有年。

注四:除推廣固有的藝術亦應發掘與栽培新藝術创作的可能性,尤其讓未建立藝術市場的創作得以萌芽。

博物館的功能——從傳統說起

蕭競聰

(一)香港文化中心開幕後,再爲香港繁榮帶來了一陣子的文化威勢。看它的建築別出心裁,有如鶴立雞羣,充滿新時代的氣息。它究竟象徵了甚麼?也爲香港市民帶來甚麼?是不是一點兒文化自尊?

(二)香港是殖民地,很多從西方進口的東西,我們都樂意仿傚,但卻又無心斟酌。大致上,很多社會機制,都只具堂皇的外表而缺乏深刻的歷史內容。此座文化館又是否一個現成的例子?

(三)別以爲設立「博物館」或「文化中心」是一個嶄新的意念。它起源於公元二、三百年間的希臘。它的前身是「神靈之家」(house of the muses)或希臘稱之爲mouseion。這地方是供奉掌管「史詩」(epic)、「音樂」(music)、「詩歌」(poetry)、「歷史」(history)、「演講術」(oratory)、「愛情」(love)、「喜劇」(comedy)、「悲劇」(tragedy)、「舞蹈」(dance)、「天文」(astronomy)等九位女神之所,也是一「文化中心」。這兒是公眾會堂,內有食堂、花園、靜修室、演講廳、法院、天象觀察所、圖書館及收藏生物標本及文物的地方,由一教士管理。大致上,這是一所收藏館、研究中心及高等學府。那裏經常有學者如天文學家、數學家、作家及醫生等進行討論和學術研究,是會堂的主要活動。這些設施的成立,部份是受亞里士多德(Aristotle)的教訓影響,認爲學習必須透過觀察自然之事物,而科學思維必須根據事實,知識要以邏輯的法則分門別類才行。這大槪也是希臘人把各類物件書籍收藏起來,以供公眾求知之用的原因。

(四)莫非現時香港的文化中心,也參考着古希臘的傳統,被視作一個教育機制,透過親身接觸物件或展品,甚至討論思考的機會,可讓參觀者從中汲取些人文知識?究竟香港的「博物館」有像古希臘的那麼學究、那樣理想嗎?

(五)香港在六、七十年代進口了「博物館」(museum)這個觀念,也興建起博物館來。唯恐其中的內容又在有意無意間被省卻——究竟,香港的博物館有否一套明確的方針進行收藏活動、保養文化?它又怎樣把藏品整理?怎樣透過研究,以邏輯的法則把物件分門別類?並怎樣把藏品演釋成展覽品或教材,教育廣大市民?

(六)希臘和羅馬時期過後,「公眾博物館」沉寂了數百年。在中世紀,寺院成了文物的收藏地。到了文藝復興及以後,歐洲的政治、經濟及社會秩序又有了演化,文物珍品的收藏成了皇室貴族、富裕商人的玩意。意大利的“gabinetto”或德國的“Wunderkammer”都是私人收藏珍品的地方。他們一方面强調收藏的趣味性,卻又同時發展了一些分類系統,整理藏品,把「收藏」這個觀念變得更有系統和學術化。在理性主義萌芽的時代,收藏活動是人類試圖克服自然界混亂秩序的一種行徑。百科全書在同時期的出現,大概也可證明這點。

(七)博物館既然是收藏館(gabinetto或Wunderkammer等)的引伸,要承襲它的傳統當然是自然不過的理想。但鑑於這一切都起源自西方,香港又應怎樣把這些理念消化和運用?博物館是一文化產物,也是某種政治及社會秩序下的機制,這機制如何被運用,要據運用者的意向和目的而定。沒有明確的意向或守持不合時宜的目的,只會讓這機制失卻正面的效力。博物館的進口,免不了會化橘成枳;至於香港的文化機關應怎樣釐定它本身在香港社會的具體功能,還須靠有關人士的努力。

文化政策的不平衡現象

甘甘

藝術品的出現,並非單耗是藝術工作者個別的創作過程,而是個人在一系列複雜的社會制度中活動的成果;簡單地勾劃這系列制度,至少包括創作條件(藝術工作者的培訓、支持創作的資料及經濟條件)、藝術品的推介(展覽場地及展覽推廣、文字演釋如書刋和藝術評論、傳媒的使用等),以及藝術品的欣賞(如教育觀眾,亦包括教育機構內的美術教育),而只有各方面的配合,健康的藝術發展情況才可出現。政府花在藝術發展上的資源分配不均,或對藝術發展欠缺全盤的理解,形成此系列的制度中部份地方過度發育而臃腫,其他區域則乾枯貧血,最後形成畸形的不平衡現象。

不知是否與九七將臨有關,近年政府在藝術方面的投資,往往集中於大型場地建設。繼龐大的文化中心後,二億餘圓的新藝術館又告開幕,這類文化「硬件」的優點是聲勢浩大而清皙可見,位於香港市中心的一系列文化建築物,被用作顯示香港藝術的化身,更是港英政府在撤退前仍爲其殖民地努力製造繁華的例子。

問題是大量製造場地是否當務之急,抑或只是造點繁華氣勢以滿足虚榮?有沒有足夠的節目、展覽去塡滿這些空間?即使有,有沒有足夠的專業藝術行政人員去發掘本地的藝術潜質、兼且能公平地提供機會?有沒有足夠的教育、演釋去培養觀眾,以今這些藝術活動變成一種有意義的活動而不是一個膜拜的過程?

在發展藝術的一系列活動中,展示藝術的場地往往是最具吸引力的焦點,亦是最能滿足假、大、空的心理的地方,但表面上的熱鬧不能遮蓋背後的貧弱。只有當一個展覽在觀眾當中產生意義時,其價値才盡然發揮(筆者不相信藝術含有內蘊的超世絕對價値),因此觀眾的培訓變得十分重要,這又涉及藝術的演釋、推介,更重要的還是教育的問題,特別是中、小學的美術教育,這甚至可能是整個藝術發展的起點,但香港美術教育之貧弱又是人所共知的。

展覽場地必須有具份量的藝術品展示才變得有意羲,這於是又涉及藝術工作者的培養、美術學院的質素、支持藝術工作者的市場或其他經濟條件等,這些對於支持一個地區的藝術發展是極重要的。

問題是現行的文化政策,對整個文化發展缺乏一個宏觀的理解,這可能是因爲缺乏具專業訓練(特別是藝術社會學上的訓練)的行政決策者,也可能是现存的文化政策建制之中,缺乏可以全面調節文化發展中各環節的需要的權力,更大的可能是臨近九七,官僚已將目光縮短,因爲藝術工作者的培養,中、小學美術教育的改革,以至一般觀眾欣賞水平的提高,都是長遠而且又不顯眼的功夫,可能要十數年的耕耘才有成果,在此末世將臨的心態下,跨越九七的信心和誠意是極爲罕見的。

於是龐大的資源又花在試圖興建宏偉燦爛的文化建築物上,但這二億多圓的納稅人金錢,是否最有效地、最負責任地使用?它對本地藝術的茁壯成長有多大影響?如果這些金錢較平均地使用於各環節是否會更健康?

即使將重點集中於展覽這環節,爲何要高度集中於一個機構?香港藝術館過往的成績最多只能算是平庸(有興趣者可作一研究,比較香港幾間文化機構如中華文化促進中心、中大文物館、藝術中心展覽部等的人力物力,和它們舉辦展覽、出版刋物的數量、質素等,便不難發現藝術館的水平),將如斯巨大的資金完全集中於此機構是否適當?

最佳的文化狀況是鼓勵多元發展的氣候,讓不同媒介、不同創作路向的藝術,都能找到途徑表達自己。要求一所文化機構滿足所有不同流派和媒介的需要是不切實際的,政府實應鼓勵更多不同類型和取向的藝術機構出現,以確保各方的需要得到照顧。新藝術館的開幕引致藝術界的激烈反應,正反映出藝術界對一個以往業績平平,又突然間迅速膨脹當大的機構所表現的疑慮。

眞正對香港有意義的文化政策,並不是不平衡地製造硬件、堆砌繁華景象,而是考虑全盤需要,支持各環節的平衡發展,根據本地的潛質和需要而設計的長遠計劃,所需要的是專業訓練、宏觀,以及一點具理想的遠見,而不是不停製造文化「白象」的表面工夫。